入社したその月に1ヶ月も経たずに退職した場合の社会保険料は、徴収されるのでしょうか?

同月得喪の仕組みについて説明します。

同じ月に入社日と退職日がある

同月得喪と社会保険料徴収のルール

4月1日に入社し10日で辞めてしまったケースなど、入社日と退社日が同じ月内にあり月末日以外の退職の場合は、同じ月に社会保険の資格取得日(入社日4/1)と資格喪失日(退職日の翌日4/11)があることになります。これを「同月得喪」といいます。

通常、社会保険料は退職日の翌日が属する月の前月までの分を給与から天引きしますが、同月得喪の場合、退職日の翌日が属する月の前月はまだ入社前であるため資格を取得していません。

このため、保険料の徴収は必要ないように思われますが、同月得喪の場合、在職期間は1ヶ月に満たなくても1ヶ月分の保険料を徴収・納付しなければなりません。保険料は月単位であり日割り計算はしませんので、例え加入した日数が1日であっても1ヶ月分の保険料を負担する必要があります。

同月得喪の健康保険料と厚生年金保険料

社会保険料には大きく分けて健康保険料と厚生年金保険料がありますが、同月得喪の場合には、健康保険料と厚生年金保険料で取扱いが異なります。

健康保険料の場合、同じ月に2回以上の資格の得喪があったときは、1ヶ月に2回以上の保険料が徴収されます。厚生年金保険料については、同じ月に2回以上の資格の得喪があったときであっても、1ヶ月につき1回分の保険料しか徴収されません。

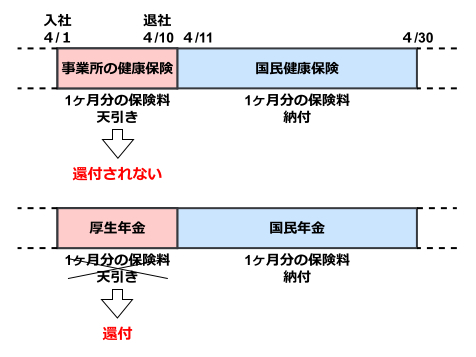

例えば、4月1日に入社し10日で退職した場合

事業所で加入する健康保険組合(協会けんぽなど)の健康保険料は、4月の1ヶ月分を給与から天引きし、会社が納付します。退職後、国民健康保険に加入した場合は、国民健康保険料も1ヶ月分を本人が納付します。同月得喪があった月は、健康保険料を2回分納付することになるのです。労働者からしてみれば、1ヶ月分多く支払うことになるので、同月得喪は負担が大きいです。

一方、年金については、厚生年金の同月得喪があった月にさらに国民年金の第1号被保険者の資格を取得した場合には、最後の資格取得についての期間のみで被保険者として算入されます。つまり、保険料は国民年金保険料のみを負担することになります。

そして、退職した会社の給与から天引きし納付した厚生年金保険料については過納付となりますので、会社は年金事務所から保険料を還付してもらい、労働者は退職した会社から返金してもらう必要があります。

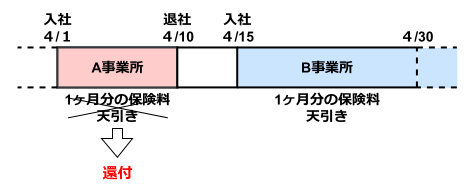

退職後、同じ月に新たに別の会社で厚生年金に再加入した場合も同様に、後の会社が給与から労働者負担分の保険料を天引きし、会社負担分と合わせて会社が納付することになります。

上記の場合、A事業所の保険料は還付となり、B事業所のみが保険料を納付します。

実務上の給与計算と還付処理

給与計算と還付処理の流れ

ここまでの説明のとおり、同月得喪の場合、退職日が月末以外で社会保険の加入が1ヶ月に満たなくても1ヶ月分の健康保険料・厚生年金保険料(労働者負担分)を給与から徴収し、翌月末までに会社負担分と合わせて納付しなければなりません。

ただし、その従業員が退職後、国民年金の被保険者となったり、別の会社で再び厚生年金保険に加入した場合は、その月の厚生年金保険料は発生しませんので、会社が納付した厚生年金保険料は還付されることになります。

還付が決定した際は、年金事務所から事業所へ厚生年金保険料の還付についてのお知らせと還付請求書が送付されます。還付金は、基本的にその次の月の保険料と相殺されますが、現金(口座振込)による還付を選択することもできます。

厚生年金保険料が還付されることとなった場合には、一度給与から徴収した被保険者負担分の保険料は、退職者へ返金することが必要です。

還付のお知らせは、退職者による国民年金切替の手続き後または再就職先の厚生年金の資格取得手続き後となるので、手続きが遅くなると還付処理も遅れることになります。

従業員にはあらかじめ保険料の返金があることを伝え、振込先の口座情報を確認しておくと良いでしょう。

【還付返金の流れ】

①退職者から1ヶ月分の保険料を徴収する

↓

②退職者が国民年金切替または厚生年金資格取得

↓

③年金事務所から「還付のお知らせ」が到着

↓

④年金事務所へ還付請求書の提出

↓

⑤退職者へ厚生年金保険料の返金

最初から徴収しなくても良い?

同月得喪の場合、一度徴収した厚生年金保険料を退職者に返金するのであれば、最初から徴収しなければ良いと考えるかと思います。

しかし、退職後にその従業員が同じ月に他の年金制度の資格取得をするかどうかを事業主は把握することができませんので、実務上は必ず従業員から保険料を徴収することになります。

給料が少なく徴収できない

入社してすぐに辞めたため数日間しか働いていないようなケースでは、給与より社会保険料の方が高くなり、保険料を徴収できない場合があります。その場合には、その従業員から社会保険料を会社に支払ってもらわなければなりません。突然連絡が取れなくなるケースも多いかと思いますが、本人以外の緊急連絡先を確認しておくなど、できるだけ連絡を取れるようにしておきましょう。