これまで雇用保険は1ヶ所の事業所でしか加入できず、2ヶ所以上で勤務する労働者はそのうち主たる賃金を受ける1つの事業所のみで雇用保険に加入することになっていましたが、2022年1月1日から、65歳以上の労働者を対象に、2ヶ所の勤務先で要件を満たす場合に雇用保険の高年齢被保険者となることができるようになりました。

雇用保険マルチジョブホルダー制度とは

複数の事業所に雇用される65歳以上の労働者が、そのうち2つの事業所での勤務を合計して所定の要件を満たす場合に、本人の申出に基づき、申出を行った日から高年齢被保険者となることができます。(雇用保険法第37条の5)雇用保険マルチジョブホルダー制度は、高年齢被保険者の特例として創設された制度で、通常の高年齢被保険者と要件が異なります。

【マルチジョブホルダー制度(高年齢被保険者の特例)の要件】

- 2つ以上の事業所に雇用される65歳以上の労働者であること

- 1つの事業所における1週間の所定労働時間が20時間未満であること

- 2つの事業所(1つの事業所における1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満)の労働時間を合計して、1週間の所定労働時間が20時間以上であること

- 2つの事業所のそれぞれの雇用見込みが連続して31日以上であること

※2つの事業所は異なる事業主である必要があるため、事業所が別であっても同じ事業主である場合は、要件を満たしません。

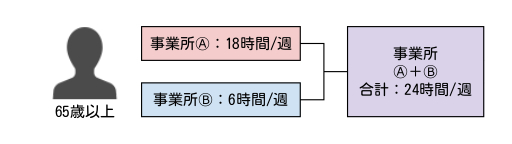

【例】2つの事業所でダブルワークをしている65歳以上の労働者の場合

31日以上雇用見込みのある事業所AとBにおいて、それぞれ1週間の所定労働時間が5時間以上20時間未満であり、合計すると20時間以上(18時間+6時間=24時間)となるので、マルチジョブホルダーの要件を満たします。

この雇用保険マルチジョブホルダー制度の適用を受ける被保険者は、通常の高年齢被保険者と区別するため「マルチ高年齢被保険者」や「特例高年齢被保険者」と呼ばれます。

マルチ高年齢被保険者のメリット・デメリット

メリット

給付金を受けることができる

マルチ高年齢被保険者が失業した際には、通常の高年齢被保険者と同じように、原則として離職日以前1年間に被保険者期間が通算して6ヶ月以上あれば、高年齢求職者給付金(失業保険や失業手当と呼ばれるもの)を受給することができます。なお、2つの事業所のうち1つの事業所のみを離職した場合においても要件を満たせば給付金が支給されます。

給付金は、失業に関するものだけでなく、就職促進給付・教育訓練給付や介護休業給付・育児休業給付などもマルチ高年齢被保険者の対象となっています。スキルアップや資格取得を目指す方、家族の育児や介護が必要となり休業せざるを得ない方にとって必要な給付を受けることができます。

デメリット

雇用保険料を支払う

マルチ高年齢被保険者となることで、雇用保険料が給与から天引きされ手取り額が減ります。保険料率は通常の雇用保険被保険者と同じであり、令和4年10月現在、労働者負担の雇用保険料は一般の事業で賃金の5/1000となっています。

雇用保険料は事業主負担の方が料率が高く、労働者から徴収される保険料はわずかな金額なので、前述で記載した給付金を受けられることのメリットの方が明らかに大きいといえるでしょう。

手続きが労働者側にもある

雇用保険の一般被保険者資格の取得や喪失の手続きは事業主が行いますが、マルチ高年齢被保険者の得喪手続きは、労働者本人が住所地の管轄のハローワークで行う必要があります。手続きが必要なのは、マルチジョブホルダーの要件を満たすこととなったときや、離職や雇用条件の変更などで要件を満たさなくなったときなどです。

加入はあくまでも任意ですので労働者本人の希望によりますが、さまざまな給付が受けられるメリットを考慮すればぜひ活用したい制度だと考えられます。